1870年,加拿大太平洋铁路酝酿兴建。如果单从经济角度考量,这条铁路并不是划算的买卖。加拿大自治领成立时,全国人口仅有370万,且绝大多数位于多伦多及其以西地区,铁路终点、太平洋沿海城市温哥华只有区区3.6万人。仅仅为了这3万多人,为何修建一条长达3000英里的铁路?查尔斯·罗伯茨在《加拿大史》中给出的解答是:建设这条铁路是国家战略的需要,而非商业目的。这条铁路的建设不仅关系到加拿大的西部扩张以及与东方富庶地区的交流,更是一个关乎政府执政基础的问题。

为何一条铁路关系到加拿大政府的执政根基?这条铁路的修建与不列颠哥伦比亚省的加入又有什么样的关联?

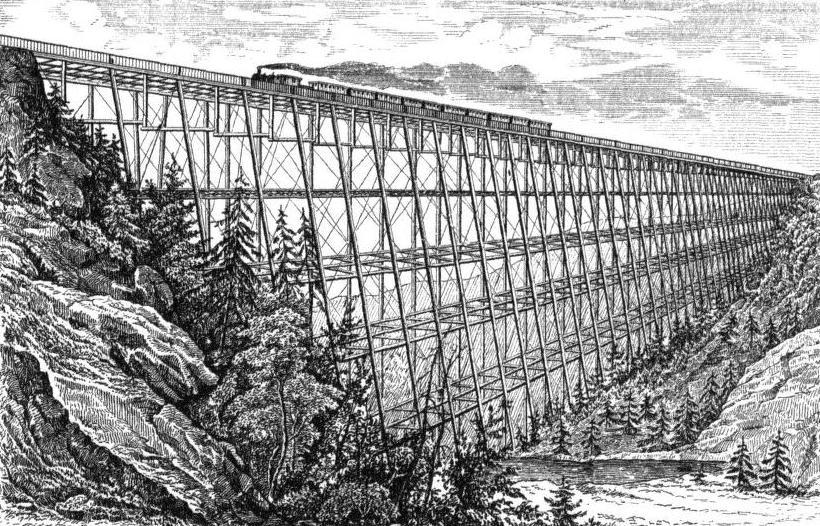

穿越落基山脉的加拿大太平洋铁路

不列颠哥伦比亚省的抉择:入美还是入加?

与美国一样,加拿大的殖民经历了自东向西的历程。19世纪中期,位于东部的加拿大殖民地开始酝酿建立自治政府,这一进程是通过两次重要会议层层推进的。

第一次重要会议是夏洛特敦会议,夏洛特敦是加拿大东部爱德华王子岛殖民地的首府。1864年9月1日,来自上、下加拿大的三名代表乔治·布朗、约翰·麦克唐纳和乔治·卡地亚与来自海洋三省(新斯科舍、新不伦瑞克和爱德华王子岛)的15名代表齐聚这里,讨论将由沿海三省组成的“沿海联盟”扩大到建立一个不仅包括加拿大东西部,还要囊括整个英国北美殖民地的“大联盟”。在这次会议中代表们讨论了未来联盟的政体、法律与母国关系等核心议题,成为未来加拿大走向联盟的滥觞,因此被誉为“联邦的摇篮”。

第二次会议紧随其后。1864年10月,参加夏洛特敦会议的代表们移师魁北克城继续开会,确定未来联邦的细节。一开始,麦克唐纳希望仿照英国或者法国这种单一制的国家,建立一个唯一并且强大的中央政府,但这个想法很快就被其他代表否决。反对者认为,对于加拿大这样国土辽阔,各地利益都不同的国家,单一制形式显然并不合适,联邦体制是大家都能接受的。新的国家应该有两级政府,中央政府负责全国的公共事务,省级政府负责地方的和区域的事务。经过18天的热烈讨论,大会通过了《七十二项决议》,这些著名的决议为日后出台的加拿大宪法——《英属北美法案》奠定了基础。

1864至1867年是加拿大联盟的酝酿期。在此期间,联盟计划在新不伦瑞克省和爱德华王子岛省的推行均遭遇了挫折,但此时来自南方美国的敌视加速了联盟的诞生。1867年3月29日,维多利亚女王签署了《英属北美法案》。《法案》于当年7月1日生效,宣告一个新的国家自此诞生。新生的加拿大自治领拥有新斯科舍、新不伦瑞克、魁北克(加东地区)和安大略(加西地区)四个省,人口350万。

当加拿大东部地区联邦逐渐孕育成熟时,位于加拿大西部的不列颠哥伦比亚殖民省还是一片蛮荒之地。尽管英国和美国在1818年划定了双方边界,也就是五大湖湖心和北纬49度纬线。但落基山脉以西地区距离双方实际控制地区仍过于遥远,也几乎没有土著之外的人口。1849年,英国人将温哥华岛设为殖民地,殖民地经济主要依靠皮毛贸易。1858年,弗雷泽河发现黄金的消息不胫而走,上万淘金客涌入不列颠哥伦比亚省内陆地区,其中不乏许多从美国北上的淘金客。这引起了英国殖民当局的警觉,为了避免过多美国人口涌入引发的分离主义倾向,英国殖民当局赶紧把内陆地区也宣布为一个殖民地。1866年,因财政困难、债务飙升,这个大陆殖民地和温哥华岛殖民地合并为不列颠哥伦比亚省殖民地。

对于新生的不列颠哥伦比亚省而言,1867年是一个重要的时间节点。这一年北美大陆发生了两件大事:第一件就是加拿大东部四省成立了自治领,一个新生的国家宣告诞生;第二件是美国政府仅花费720万美元,从沙皇俄国处购买了阿拉斯加。这时的不列颠哥伦比亚省面临三个抉择:一是两边都不加入,继续保持其独立的殖民地的地位;二是加入美国,成为把阿拉斯加和美国本土连接起来的一个关键地区;三是加入加拿大自治领,成为新国家最西边的一个省。

这三条道路各有拥趸。大部分英国委任的官员倾向于维持现状,因为无论加入美国还是加拿大,都要重新建立民选责任政府,他们的工作和地位可能保不住。但由于当时的殖民地债台高筑,经济低迷,依靠自身很难独立维持下去,因此这一派的力量最为微弱。另一部分工商业者和看重经济成长机会的群体则力主加入美国,因为这样不仅可以融入美国大市场,分享美国“西部大开发”的红利,还能够打通太平洋沿海的航运水路,构建完整的西海岸水运体系。那些更看重“英国人”身份的不列颠哥伦比亚省人倾向于加入加拿大,因为加拿大是英国治下的自治领,在制度和文化上都和英国更为接近。还有一些不列颠哥伦比亚省精英与东部的加拿大自治领有比较深的历史渊源和共同利益,当然力主加入加拿大。

这三部分群体中,主张加入美国的工商业者最为积极。1867年,这部分群体向维多利亚女王请愿,要求英国偿还不列颠哥伦比亚省殖民地债务,并开通蒸汽船航线,否则就允许他们加入美国。1869年,这些人又向美国总统格兰特请愿,请求总统与英国政府协商将不列颠哥伦比亚省纳入美国版图。当时,英国政界和学界对留住不列颠哥伦比亚省普遍持悲观态度。原因是美国西海岸地区近在咫尺,沿海岸航行运输非常便捷。而加拿大自治领远在三四千公里之外,当中隔着难以穿越的落基山和无边无垠的大草原,如果美国强取不列颠哥伦比亚省,新成立的加拿大根本没有足够的武力可以在这一地区与美国对抗。

面对不列颠哥伦比亚工商群体的“投怀送抱”,美国政府态度冷淡。其中最主要的原因在于不列颠哥伦比亚省是一个比较成熟的英国殖民地,吞并该省必然会触动敏感的美英关系。半个世纪前,英美两国进行了一场两年多的战争,美国此时并不希望因为合并不列颠哥伦比亚省而同英国产生巨大摩擦。因此,虽然不列颠哥伦比亚省的入美派行动积极,但美国政府反应冷淡。与之形成鲜明对比的是加拿大政府的态度。对于新生的加拿大自治领而言,不列颠哥伦比亚的地位极其重要。罗伯茨在《加拿大史》中这样赞美不列颠哥伦比亚省,“从前,人们称不列颠哥伦比亚省为‘山的海洋’,但从雪山上倾泻而下的洪流中蕴含着砂金,山岩峭壁下埋藏着各种贵金属,山脚下蕴含着丰富的优质煤炭资源,这里陡峭的山坡披着华丽的森林外衣,全世界木材贸易的需求均可满足。河湾中的鱼儿成群游弋。总之,不列颠哥伦比亚主要资源包括矿与煤、渔业与木材”,加拿大政府如能将其纳入版图,不仅将实现“从大洋到大洋”的建国理想,还能获得大量宝贵的自然资源。因此,加拿大政府热情地对其伸出了橄榄枝。

1870年夏,不列颠哥伦比亚省决定派出一个代表团前往渥太华,商讨加入加拿大自治领的事宜。代表团从温哥华出发,先坐汽船到美国旧金山,然后从那里换乘火车,沿着刚刚建好的美国太平洋铁路,途经美国奥马哈、芝加哥等地,于年底前到达多伦多。等他们到了渥太华的时候,受到了加拿大政府的热情欢迎。加拿大奠基者之一的卡地亚接待了来自远方的代表,在商讨加入条件时,不列颠哥伦比亚省代表团提出了两点要求:一是目前不列颠哥伦比亚省财政困难,债台高筑,希望联邦政府能伸出援手,帮助地方偿还债务。二是鉴于该省距离加拿大政治、经济中心太过遥远,来往多有不便,是否可以修建一条马车道联通两地以便交通。彼时,历时6年4个月修成的美国太平洋铁路完工还不足两年,整个北美大陆都为这项工程壮举而兴奋不已,卡地亚主动加码,承诺在10年之内修成一条通往不列颠哥伦比亚省的铁路。

这条铁路成为最终撬动不列颠哥伦比亚省加入自治领的砝码。1871年,不列颠哥伦比亚省宣布加入加拿大联邦。

修建历程:在丑闻中时建时停

1873年5月20日——在卡地亚许下修建铁路的承诺还不足3年之际,这位加拿大杰出政治家溘然长辞。此时,距离其许下的铁路完工时间已不足7年,但加拿大离西海岸最近的铁路点还停留在安大略省距离多伦多还不到100公里的小镇巴里。整个多伦多以西几乎是一片空白。

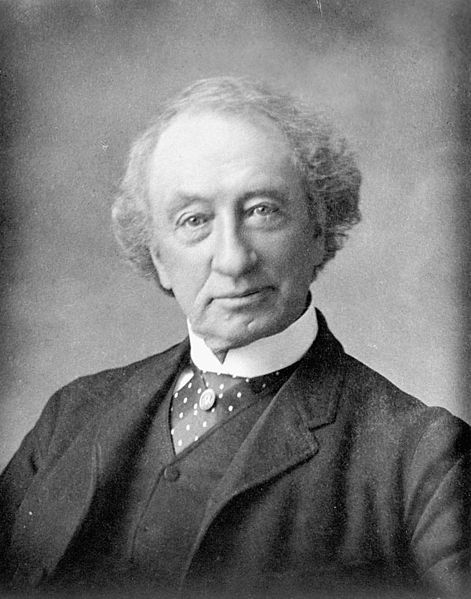

要修建这条铁路,首先要解决的是建设经费。由于卡地亚已经辞世,此时主持铁路修建的是自治领保守党政府总理约翰·亚历山大·麦克唐纳。麦克唐纳,1815年1月11日出生于苏格兰格拉斯哥,1820年跟随父母移民加拿大金斯顿。1836年,21岁的麦克唐纳加入当地律师行。1844年,还不到30岁的麦克唐纳以保守党员的身份出任加拿大议员,并于1867年当选加拿大自治领首任总理。在总理任期内,麦克唐纳积极推进铁路建设。在他的推动下,自治领政府拨付3000万加元的建设经费,同时预留出价值5000万加元的土地。

加拿大首任总理约翰·亚历山大·麦克唐纳

在筹备完成项目启动经费后,麦克唐纳面临的第二个问题是谁来建?他决定采取公开招标的形式选择建筑商。有资格参与角逐的财团有两家:一家是基地设在多伦多,由参议员麦克弗森领导的跨太平洋公司;另一个是总部设在蒙特利尔,由金融资本家休·阿伦牵头的加拿大太平洋公司。麦克唐纳不想得罪任何一方,本想撮合他们两家联合起来,但两家谈不拢。最终,麦克唐纳选择了与自己更为亲近的休·阿伦承建该项目,这为其后的纷争埋下了伏笔。

作为项目承包商,休·阿伦在加拿大根底深厚,他不仅是一名金融投资家,还经营着当时刚刚兴起的蒸汽船航运。休·阿伦深知要做成大事必须利益均沾,他将铁路承建公司的股份做了分摊。这样一来,从哈利法克斯到维多利亚,广大铁路沿线地区均有利可图。其中,安大略省持股30%,新斯科舍、新不伦瑞克、曼尼托巴和不列颠哥伦比亚各占铁路承建公司股份的7.6%。尽管铁路沿线地区分享了相关利益,但未分到利益的其他地区难免心生怨念。1873年4月,来自谢福德地区的议员亨廷顿在众议院发出动议,指控政府将筑路特许权私相授受给加拿大太平洋公司。尽管议会以事关机密为由否决了这项动议,但身为行政部门负责人的麦克唐纳为了自证清白,只能提议设立调查委员会对此事开展调查。反对派自由党敏锐地嗅到这次调查中蕴含的翻盘机会,随着一封封信件、电报、秘密文件陆续公开,逐步还原出麦克唐纳与休·阿伦之间的“特殊友谊”,最重要的铁证是在1872年大选中,休·阿伦曾赞助了保守党36万加元帮助其赢得大选。反对派领导人、自由党党魁麦肯齐拿此事大做文章,日渐侵蚀了麦克唐纳的执政根基。1873年10月,议会再次召开,当麦克唐纳就调查委员会的报告呈交议会审议时,遭到了反对派的集体抵制和反对。势单力薄的麦克唐纳发现,无论表决结果如何,都将对其不利。为了避免被判定“有罪”,这位加拿大历史上首任总理只能选择辞职。

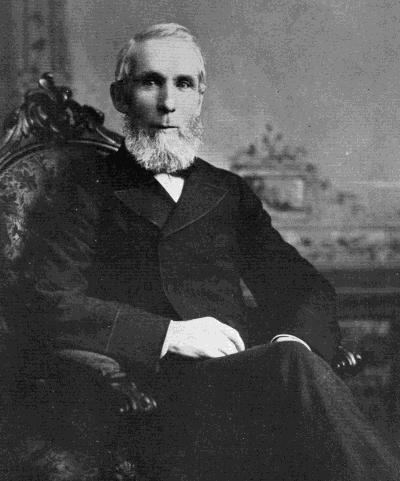

1874年初,加拿大众议院解散,随后进行的大选结果显示:自由党获得了压倒性胜利,自由党党魁麦肯齐成为加拿大历史上第二任总理。亚历山大·麦肯齐,1822年1月22日出生于苏格兰罗泽雷特,20岁时移民加拿大。与前任总理法律出身不同,麦肯齐曾独自承包一些建筑,由于为人实诚,质量牢靠,赢得了“诚实的桑迪”美称。1861年,麦肯齐进入加拿大立法院,1867年进入众议院,并于1873年接手自由党党魁。尽管自身是做工程出身,但新总理对于前任的政绩工程并不感冒。由于加拿大太平洋公司被剥夺了特许建筑商资格,整个工程项目陷入停滞状态。工程停工招致不列颠哥伦比亚省的强烈不满。作为当年加入自治领的条件,加拿大政府承诺十年内修完这条铁路。如今铁路项目搁浅,不列颠哥伦比亚省孤悬于自治领之外,没法在经济和精神上融入加拿大。当年一些吵着加入美国的分离主义分子旧事重提,嚷嚷着退出加拿大,或独立或加入美国。其理由是修建这条铁路是其加入加拿大的先决条件,如今加拿大联邦没能兑现承诺,不列颠哥伦比亚省自然有理由不履行条约。就连当初支持加入联邦的不列颠哥伦比亚省国会议员的阿莫·德·科斯莫斯也转而鼓动脱离联邦。

加拿大第二任总理亚历山大·麦肯齐

就在这个时间节点,新政府的表态让事态“火上浇油”。在萨尼亚市的一次演讲中,新总理麦肯齐宣称,尽管新政府会继续发扬与不列颠哥伦比亚省所签订协议的精神,但协议的实质内容将不会、也不可能继续实施。他提议,自治领政府仅负责铁路建设初期的部分路段,剩余路段需待国家财政允许时再建。他不仅这么表态,而且在行动上也采取拖延策略。当项目勘测工作迟迟未能启动时,麦肯齐却向周围的人抱怨说,“即使我得到了印度的全部财富,也无法加快工程的进度”。不列颠哥伦比亚省则坚决主张自身权利,要求自治领政府履行当年承诺,在承诺期限内完成整条铁路的修筑。在与自治领政府多次沟通无果的情况下,该省派代表前往英国向王室施压,殖民地大臣卡那封伯爵答应出面调解自治领与地方政府之间的矛盾。经过双方多次讨价还价,最终双方选择接受伯爵提出的调解方案,达成《卡那封条约》。该条约规定:首先在规划铁路沿线修建一条马车道,并铺设电报线路。其次立即开工建设从温哥华岛到纳奈莫的铁路,并在1890年底前,实现从太平洋到苏必利尔湖的全线通车,同时实现苏必利尔湖西段加拿大蒸汽船航线与美国铁路的联网。从条约看,双方各有让步,自治领政府承诺尽快启动项目,不列颠哥伦比亚省则将项目交付时间延迟了10年。

尽管如此,自治领政府对于铁路修建仍旧态度冷淡,麦肯齐闭口不谈铁路修建,铁路建设推进缓慢。1876年,加拿大总督达弗林访问了不列颠哥伦比亚省,作为母国的代表,他的到来多少缓解了远省边民的愤怒情绪。他保证,目前只是暂时遇到一些困难,但加拿大政府肯定会履行协议。在这次表态后,太平洋铁路的一些路段建设开始重启,先是勘探测量,接着设备和建材进场。

正当不列颠哥伦比亚省沉浸在铁路开工的喜悦中时,一场席卷北美的经济危机再度打断了铁路建设的步伐。

麦克唐纳的回归与铁路的再度开工

麦肯齐通过丑闻赶走了麦克唐纳,却没办法赶走经济危机。他上任不久,就赶上了世界范围内的经济危机。作为自由党的党魁,他力推同美国进行自由贸易,但收效甚微。眼看麦肯齐把国内经济搞得一团糟,这给了麦克唐纳重新出山的机会。与麦肯齐主张自由贸易不同,麦克唐纳公开支持保护主义,设置关税壁垒,把美国的商品挡在门外,他管这个政策叫做“民族大计”。麦克唐纳的“民族大计”主要包括三项内容:一是对进口到加拿大的货物征收保护性关税;二是用加拿大自己的力量修建一条贯穿整个加拿大的铁路;三是鼓励移民并向西部定居。

1878年,麦克唐纳赢得议会大选,再度出任总理。加拿大太平洋铁路迎来了转机。

为了兑现自己竞选时的承诺,麦克唐纳积极推进铁路项目,为了与之前的政治献金丑闻彻底切割,加拿大政府成立了一个新的财团,分别由蒙特利尔银行家乔治·史蒂芬和哈德逊湾公司委员唐纳德·史密斯两人牵头,二人重新组建加拿大的太平洋铁路公司,并负责项目具体施工事宜,政府给予太平洋铁路公司的政策可谓优厚:首先是现有的价值3000万元的铁路线,这些铁路本来是作为公共工程建设起来的,现在都白送给了太平洋铁路公司。其次是2500万英亩的土地和2500万元的补贴,一旦铁路建成后,太平洋铁路公司还会拥有20年的独家经营权。此外,政府还许诺,未来20年内,不在西北地区建设其他竞争性铁路。为了避免美国太平洋铁路分流客源,加拿大太平洋铁路南段不与美国相连。除了这些特权和优惠政策外,政府还为铁路建设公司提供宽松的贷款条件和担保。

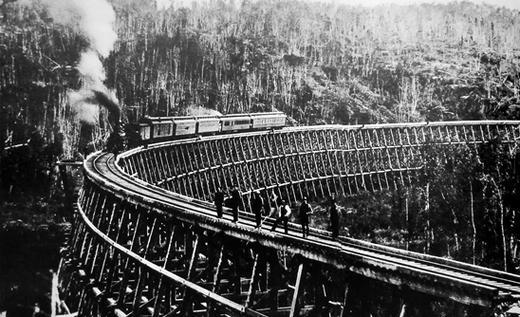

穿梭在山谷中的加拿大太平洋铁路

看起来这样的筑路条件算是优厚,但在具体施工时仍面临一些难题。

首先是经费问题。尽管太平洋铁路公司享有诸多优惠政策,但面对如此浩大的工程,修建过程中仍承受着较大的经济压力。由于铁路需要穿越落基山脉,部分路段的开凿成本极高,每公里修筑成本超过50万加元。到了1885年,铁路公司已近破产,既无法还债,也无力购买工程材料和设备,连工人工资都发不出来。最终通过公司补充发行债券,终于渡过了财政难关。

其次是征地问题。建设铁路需要占用大量土地,不可避免与原住民之间发生冲突。1883年,当铁路修到当地印第安人“黑脚人”的领地时,黑脚人不让施工进行,双方的关系立刻紧张起来。关键时刻,一位法裔加拿大传教士阿尔伯特·拉科姆神父,出面从中斡旋。拉科姆神父一直生活在大草原,与黑脚人朝夕相处,甚至还能说他们的语言,深得土著人的喜爱,黑脚人甚至给他起了个绰号“好心人”。拉科姆神父代表太平洋铁路公司跟克劳福特酋长进行了沟通,并取得了当地土著的谅解,终于确保铁路得以继续向西延伸。

最后是工程施工遭遇的难题。太平洋铁路全线长达3000英里,其中的工程难点在于翻越落基山脉。在经过前期勘测后,太平洋铁路公司选择踢马山口作为翻山点,该山口位于阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省边界。在直线6公里的距离内,火车需要完成从海拔350米的踢马河谷到海拔1625米的踢马山口的爬升。但由于预算有限,太平洋铁路公司大大压缩了展线(相当于公路的盘山路)距离,导致铁路坡度过大,一般的机车难以完成爬升。最终,太平洋铁路公司专门购置了一批大功率机车。尽管如此,线路开行后仍发生了几起机车溜车事故,还曾导致一台参与施工的机车脱轨。事后,太平洋铁路公司对这一段线路进行了修补,但直到20世纪初隧道的开通才彻底解决这一翻山难题。

1885年11月,在克服重重困难后,这条从圣劳伦斯河和太平洋沿岸分头出发、相向而建的铁路,终于在落基山脉伊格尔河畔的克雷盖拉西站成功对接,标志着这条长3025英里的铁路(包含延伸到魁北克的一条支线)顺利完工。

加拿大太平洋铁路进入到铺轨阶段

对于加拿大而言,这条铁路的意义重大。一方面,这条铁路打通了新国家经济发展的命脉。用查尔斯·罗伯茨在《加拿大史》中的话说:“铁路修到哪里,哪里的商业就会受益。伴随着车的轰鸣,曾经的荒野开始有了人烟。因为铁路,自治领政府实实在在地团结起来了。它将新省和旧省生活、贸易、利益和情感都融为一体,将曼尼托巴省和萨斯喀彻温省生产的小麦以及阿尔伯塔省出产的农牧产品运到东部和西部的市场。加拿大首都和沿海地区的制造商得以利用半个大陆的资源,他们的产品得以源源不断地销往各地。”另一方面,这条铁路将不列颠哥伦比亚省与加拿大西部政治、经济中心像拉链一样紧紧地连接在一起。随着太平洋铁路完工,加拿大完全兑现了对不列颠哥伦比亚省的承诺,这片新生的国土再也没理由脱离联邦了。在这条铁路的滋养下,不列颠哥伦比亚省在气候、地理、资源等方面的自然优势得到充分开发,很快进入发展快车道。以该省重镇温哥华为例,1886年,温哥华仅有1000余人,只过五年,增加到14000人。通车10年后,温哥华人口就超过了省会维多利亚,成为该省最大的都会。

太平洋铁路像是一支魔法棒,轻轻一点,温哥华应声而变。而改变的何止温哥华这一座都市,还有整个不列颠哥伦比亚省乃至整个加拿大。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《华工与加拿大铁路①︱联邦的拉链:太平洋铁路的酝酿与兴建》

京ICP备2025104030号-15

京ICP备2025104030号-15

还没有评论,来说两句吧...