《昆曲日记》(修订版) ,张允和著,欧阳启名编,浙江大学出版社,2017年11月版,897页,98.00元

北京昆曲研习社成立于1956年8月,这是俞平伯倡导之下的一个业余曲社,对昆曲研习和传播都起到比较良好作用(王湜华:《俞平伯的后半生》,花山文艺出版社,2001年,57-58页)。研习社创办初期“曲友”大约十余人,除俞平伯和夫人许宝驯外,还包括一些昆曲老艺术家如袁敏宣、郑缤、周铨庵、许宝騋、吴南青,一些年轻的昆曲爱好者如胡忌和许宜春。张允和的《昆曲日记》也开始于1956年,允和几乎记载下了研习社的方方面面,虽然《昆曲日记》的上半部结束于1959年,但这几年的日记却为我们观察中华人民共和国初期历史提供了崭新视角。共和国史或是红色的革命史,而张允和在《昆曲日记》却不厌其烦记载了一群昆曲人的交谊、日常娱乐和艺术生活,革命凯歌之下的浅酌低吟、诗酒唱酬,种种欢欣和逸乐虽然远离时代主旋律,却增添了历史的丰富性,此种“执拗的低音”给我们探测历史褶皱里真实多元生活的可能。

昆曲研习社的曲友们经常聚在一起请客吃饭、祝寿唱曲,热闹非凡。1956年10月21日,允和的兴致很高,“今天的曲会是我和郑缤两对干爹干妈请客,曲友到了近四十人,菜只有两桌,是不大够吃的,可是挺热闹。饭前清曲,饭后连唱带做小《游园》(宜春、保棣)、《小宴》(洵如、克贤)、《议剑》(崇实),庞敦敏的《改书》真不错,此老腿跌坏了,不能演。我要和他学曲子”(14-15页)。1956年12月26日,曲社成员为陆剑霞和许四姐(许宝騋)庆祝生日,袁二姐(袁敏宣)把客厅打扮一新,大家吃了蛋糕,然后每人唱一支曲子。陆剑霞唱的“花繁浓艳”(《小宴》),许宝騋是“秋江一望”(《秋江》),袁敏宣接《秋江》的小生,许士箴的《折柳》的小生,张允和的“小春香”(《学堂》),周铨庵的《琴挑》,俞平伯的《惊梦》,连李金寿一共八人,八仙过海(26-27页)。大家兴之所至,经常是各显神通,昆曲小调、道情越剧,无所不唱。1957年4月7日,研究组开会,“吃了晚饭,大唱其小调、扬州调、苏滩、苏州小调、合肥小调”。唱了扬州《十杯酒(南)》,唱郑板桥的《道情》,越剧的《楼台会》(61页)。曲友私下自行举办晚会也常别出心裁,1957年7月12日,北京曲友请上海曲友在北海公园里的漪澜堂吃晚饭,吃饭后下画舫一直唱到十点钟,开锣戏是允和的“一江风”小春香,周铨庵《寄柬》“降黄龙”,压台的是伊克贤的《芦林》,画舫上钱一羽还特意写上了四个大字“昆曲晚会”(131页)。

昆曲研习社成立后,曲社聚会也吸引了允和的家人。中华人民共和国成立前夕,允和的大姐元和、四妹充和都移居美国,但三妹张兆和、三弟张定和都在北京,常来参加曲社聚会。1956年10月7日,允和“约了三弟下午一点半在三妹家会齐,同去俞家参加《琵琶记》公期演习,晚饭后始归”。10月8日,“约三妹兆和到许四姐家拍曲”。允和丈夫周有光和儿子小平也经常参加曲社活动,和大家一起吃饭谈天(10页、131页)。一些朋友也常常慕名而来,或是参与昆曲聚会,或只是简单的来听昆曲。比如程潜就是聚会中的常客,1956年9月24允和日记中写道,“再访南青,同去北海仿膳,不久宜春、潜老均来,饭后过海,吃茶、谈天谈曲”;10月3日“下午我去潜老家,等汽车上统战部联欢,还是小《游园》”;10月7日又是“今晚见潜老和惠如先生同桌吃饭,饭后潜老唱《下山》,还是徐惠吹笛子”(7页、10页)。此外,允和日记中出现的不少文化界人物都钟爱昆曲,比如语音学家王力很喜欢听昆曲,丁聪能吹笛也能唱,陆志伟夫人也爱听昆曲,竺可桢和张奚若的夫人有时来听(16页)。

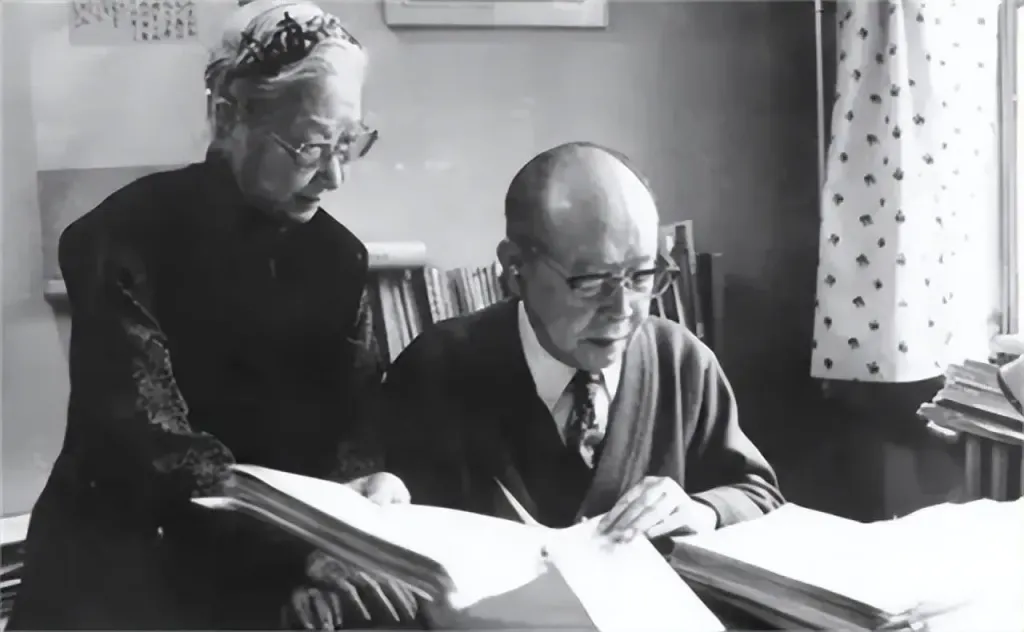

张允和与周有光

允和和曲人们建立了“朝夕与共、患难相扶”的情感,昆曲成为纽带将不同人密切联系在一起。周铨庵去世时,允和的回忆和悼念展示了这种舞台和现实之间千丝万缕的关联。“我们一同排遣苦恼和困难,也一同享受演出的成功。我们有时为了细小不同的意见争的面红耳赤,我们有时又以为我俩是‘英雄所见、大抵相同’而拥抱欢呼。在后台你问我眉毛吊得合不合适,在前台我向你介绍南方曲友而握手言欢。我们度过了甜酸苦辣的日子,在这舞台上这样,在人世间也一样”(张允和:《我与昆曲》,百花文艺出版社,2017年,129-130页)。

俞平伯建立昆曲研习社的初衷,在于昆曲的“研究”和“表演”,这与张允和的志业不谋而合。早在1953年,允和刚从失业打击中恢复过来,每个星期六请张传芳教唱昆曲。张传芳不但是昆曲名家,也是允和姐夫顾传玠在苏州昆曲研习所的老同学,他跟允和一起编写了一系列的身段谱,身段谱是昆曲研究重要部分,对于舞台演出很有用,但在昆曲发展史上却很少见。允也深觉研究昆曲是人生的幸运:“我们把《断桥》《琴挑》《思凡》《春香闹学》《游园》《佳期》的身段谱一点点搞出来。昆曲于我,由爱好渐渐变成了事业。我没有完,结缘昆曲,有了一种新生的感觉。”(张允和:《我与昆曲》,百花文艺出版社,2017年,57页)

1956年允和在北京结识俞平伯,并和俞平伯一起创建昆曲研习社后,更加注重昆曲资料的收集和研究。1957年4月17日,为了搞清楚昆曲和温州杂剧之间的关系,她写信给正在温州视察的宋云彬,请他调查昆曲在温州发展和现代的情况:

您和叶圣陶先生都是我们曲社的联合社员。我是联络组,理应向你们联系。温州杂剧是昆曲前身之前身,那里一定有很多古老的东西保存着,最近看到董每戡,说到的“和戏”就是一个例子,能不能在你们视察的当儿,调查一下有关昆曲在温州发展和现代的情况,最好有一些具体材料。有些什么剧本,现在老艺人的情况,过去发展及演出的情况。(63页)

从1957年6月开始,允和日记上随处可见查找昆曲资料的信息。6月26日,“在上海历史文献图书馆发现乾隆年间身段谱十本。《审音鉴古录》(道光版),一函八本”;6月30日,“抄录周明泰著《五十年来北平戏剧史料》,录玉成班、四喜班等演出剧目近五百个”;7月6日,“查找北京国子监图书馆馆藏有关昆曲的书目”;9月10日,“上首都图书馆,办好了手续。找到一本梁辰鱼的《江东白苎》,都是曲子,又找到一本抄本,有《浣纱记》三折:《进施》、《寄子》、《赐剑》。有《五种曲》的抄本。没有找到身段曲本……上海历史文献图书馆有身段抄本,有《进美》、《采莲》、《寄子》、《赐剑》”;9月23日,去图书馆,抄录了唐崔令钦《教坊记》一些资料和各地曲子情况。9月24日,“去图书馆抄《词曲》、《词与南曲》、《中国俗曲总目录》”(111-123页、153页、157页)。允和的作息时间非常严格,基本上每天都是六点起床,晚上九点就寝,她的日常事务包括家事、身段、排练、拍曲、阅写,而其中阅读、写作和图书馆又占据很大比例。她以一个学者的严谨勤奋从事昆曲资料的收集、整理和研究,有所得之时便会欣欣然,“今天的昆曲资料很有趣”,也会立下长远的研究计划,“我准备搞昆曲手册,以三年时间收集资料”。

允和是昆曲研习社的联络组组长,平时也需要处理非常细致的工作,比如编写《社讯》、剧目和演出说明书,书写新闻稿,处理来往信电等,此类事情让允和的昆曲知识有相当增长。每次她写成初稿后,俞平伯基本上都仔细看过,逐一修正。俞平伯要求非常严格,允和记忆中,“我们每一次演出的说明书,他都要我查这折戏是哪一朝代、哪一个作家,万一查不到姓名,不可不查清楚朝代,姓名要写上无名氏”。俞平伯和允和师友之间的情谊令她受益匪浅,她一直称俞平伯“是我一生中最后一位老师,是我最尊重的恩师”(张允和:《我与昆曲》,百花文艺出版社,2017年,15-16页)。允和也曾经尝试改编《牡丹亭》,改完初稿后曾给俞平伯指正,俞平伯对允和才华一向较为赞许,回信中言“全部非常生动,艳丽中饶有雅趣,粲花吐属,不同凡响,佩甚!佩甚!”同时也并不忌讳指出改编有问题地方,如俞平伯批评允和“有些地方,对临川原旨,尚有些误解,上按鄙见僭为改窜,且有整段移换处”(58页)。

允和用力最多的是整理改编《浣纱记》。《浣纱记》原四十五折,记录于《六也》《集成》《与众》《昆曲大全》《纳书楹》《六十种曲》《缀白裘》《醉怡情》中的仅十九折,而且《六十种曲》《缀白裘》《醉怡情》均无工尺谱。允和1957年8月18日开始全面收集整理《浣纱记》,她尝试把散见于各处的戏本找齐,采用最后的台本,统一整理修改,确定适合演出的新剧本。其时,上海的戴夏也在搞《浣纱记》。允和对照之后,对自己《浣纱记》的特点和优长很有把握,“戴和我的完全不同(1)他采取整出,我混合了一些;(2)他两本戏,我一天演完;(3)他多采原本,我以台本为底;(4)他有《思蠡》《离国》《归宴》《后访》《歌舞》《进美》,我觉得《思蠡》和《思越》重复,留《思越》删《思蠡》”。两个剧本各有优长,但允和改编本不但顾及文学性,更注重现代舞台演出的实用性,她以台本为基础进行修订,大大精简了演出时间,最终确定的剧本平均每幕戏二十多分钟,整出戏大概三小时左右。1957年底《浣纱记》全剧工尺谱终于竣工,1958年初正式付印(144-145页)。

张家姐妹从小就和昆曲表演结下了不解之缘,她们的父亲武龄雇请了一名专业艺人来教女儿学习昆曲。张家姐妹的表演生旦皆工,每逢演出,允和、元和与充和必会唱《游园惊梦》,允和在昆曲研习社也教小孩子们唱这一出戏,但她自己却阴差阳错改行演了“丑角”。研习社排演《西厢记》的《寄柬》一折,里面的丑角小琴童要讲苏州话,允和自告奋勇接演了这个角色,自此专门改行演“丑角”。1957年初,研习社在北京南池子的政协俱乐部第一次演了这场戏,允和戏份不多,但她演出的琴童灵动可爱,一口地道的苏州话饶有趣味,“琴童”获得了众口一词的赞赏。表演也成为展示自我的一个绝佳方式,1957年2月18日允和在日记中非常快乐的写道:

昨天李太太说我是天才。欧阳院长告诉三弟,说我的扮相只有十二三岁。郑振铎等人也对有光说,琴童不坏。伊克贤说“琴童自然不俗”。华粹深说,如果我演《花报》一定好。又有人说,《风筝误》的丑小姐和《后亲》的丫鬟我也可以演。但是不能演大丑角,只能演孩子,又有人叫我演《胖姑》。约我唱戏的人可多啦。袁二姐说我的戏路子宽,是曲社的好角色。张伯驹说我们的戏“有气派”,大概说的有书卷气吧。(49页)

张允和扮演的“丑角”

《西厢记》公演后,更多人加入昆曲研习社,曲社公演的机会增多。允和的行程安排的满满,2月25日允和非常高兴的声称,“现在的事情可多了”,“三八妇女节,各民主党派、妇联请我们演小《游园》;政协开幕的演出,也在下月;师大请我们唱《琵琶记》;北大也要我们唱一台戏”(50页)。“丑角”的演出能把允和带回天真烂漫的童年,那时她常常跟着母亲往来于戏园,偏爱那些年纪和自己差不多大、孩子般淘气的小丑,“那鼻子上一块白豆腐,勾上几笔又像字又像画的黑线条,很逗人喜爱,再加上一幅滴溜溜的黑眼睛在白豆腐上更有味”。除了《西厢记》中的琴童,允和又演了《金不换》中的书童,《白兔记》中的咬脐郎,《风筝误》的丑丫头。这些演出中允和得到无尽的快乐和安慰(张允和:《我与昆曲》,百花文艺出版社,2017年,91页)。

俞平伯和昆曲研习社的最大愿望是演出全本《牡丹亭》,最终选了华粹深整理编写的本子,由俞平伯亲自订正。经过俞平伯和华粹深的通力合作,改编之后的《牡丹亭》更适合现代舞台演出(王湜华:《俞平伯的后半生》,花山文艺出版社,2001年,58-59页)。《牡丹亭》主要演员是袁敏宣的柳梦梅,周铨庵的杜丽娘,范崇实的杜宝,伊克贤的杜母,许宜春的小春香和张允和的石道姑。允和饰演的石道姑戏不多,可是挑战却不少,允和要打一个难度很大的引子,稍不留意就可能荒腔走板;而且“引子”需要女低音,允和平时唱惯了女高音,经过了反复练习才能驾驭石道姑这个角色。1957年11月2日,《牡丹亭》在王府井文联大楼彩排,周恩来、陈叔通、张奚若、叶圣陶、康生都去观看,周恩来对允和的演出亦颇为赞赏(160页)。《牡丹亭》演出后受到了社会各界广泛好评,1959年国庆十周年又在长安大戏院演出了两场。1959年10月8日,天安门广场举行国宴,宴请参加国庆会演的全国戏剧团体,俞平伯和张允和代表北京昆曲研习社参加,研习社也是到场的唯一业余剧团(张允和:《我与昆曲》,百花文艺出版社,2017年,21-22页)。充和扮演的石道姑虽非主角,却也因其成熟的演出风范得到诸多好评。1958年初,著名民俗学家黄芝岗观看完《牡丹亭》演出,寄给允和一首诗:

牡丹亭上三生路,玉茗堂前一笛风。吹向园林花雨落,送来香阁月魂空。传真画里呼能见,补恨梅根恨未穷。但得相思莫相负,且寻残梦傍蟾宫。

由来红豆生南国,场上相看石道姑。词笔临川健如虎,笙歌吴会总成珠。农耕今不烦官劝,婚媾重教觅坦途。三百年间人事改,笑伊空使一帆孤。(174页)

俞平伯创建昆曲研习社,正值党和政府在戏曲界提倡“推陈出新”,戏曲的研究和表演在现有政治秩序获得了一定程度的自由。1960年代,艺术为政治服务的需求愈加紧迫,曲社在俞平伯主持和审定之下,谱写了《人民公社好》《红旗插上东南角》等一系列新戏(王湜华:《俞平伯的后半生》,花山文艺出版社,2001年,59-60页)。1958年底,允和在日记中长篇累牍的为“现代戏”辩解,称“昆曲一向是演现代戏的”,并尝试着写一些歌颂大跃进的戏文,但时代已经在山雨欲来之中,现实逼迫下的紧张感和忧虑不断滋长。或许只有舞台上的霎那游离,才能带来些许安慰;或许只有在短暂梦境当中,才能消解亲人天涯失散和故园荒芜的痛苦,忘记眼前的纷扰和疑虑,在梦境中一切可以获得暂时的圆满:

今天中午睡觉,做了一个真正的谎梦:天气很暖和,是春天到了。眼前是江南苏州的花园,柳舒花放。听着声声画语、呖呖莺声,仿佛远处飘来了笛声和着丝弦的声音。我在台下,又像在台上,四周全是人,全是熟悉的欢容笑貌。我没有和任何人握手,人太多了……顾大哥(传玠)这时正在台上演《吟诗脱靴》,又像是《游园惊梦》。我大姐(元和)却在台下,拿把扇子滴溜溜地转,脸上画了个白鼻子。贼秃嘻人。(168-169页)

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《王英读《昆曲日记》︱革命时代的低音》

京ICP备2025104030号-15

京ICP备2025104030号-15

还没有评论,来说两句吧...