但凡人们说到一个地方适宜居住,多用“四季如春”来形容。可是到了杭州人的口中,四季如春被颠了个倒,变成了“春如四季”:短短的一个春天,可以让当地人像坐过山车般的,忽而被抛到气温的峰顶,忽而又被甩到温度的谷底,于是,短袖T恤、羽绒服、夹克、皮衣轮番上阵,白天热得只肯穿小背心,晚上冻得翻箱倒柜找秋裤,那都是家常事。在常人眼里,秋是“古道西风瘦马”,当然,那是塞上的秋;江南的秋,却“总是看不饱,尝不透,赏玩不到十足”,这话是郁达夫先生说的,极是精准。所以,外地朋友问,什么时候来杭州最适宜,总是建议他们每年的十月底到十一月间来杭州。这个季节,是杭州色彩最鲜艳、最浓郁的时节,它所呈现的,是一种要把被挤压在其他季节里的所有热情、激情全部迸发出来的浓郁。这种浓郁,以其厚堆的色块、多彩的肌理、明暗的显著对比,在秋日的掩映下,折射着暖光,艳色四射。此时若站在西泠桥上,远眺北山路,金红色的梧桐树叶像是破晓时分的漫天金光,把西子湖水抖落得艳红透亮。如果说春夏秋三季的西湖,是一帧清雅含蓄的中国写意画,那么,浓郁的西湖秋色,俨然是一幅富于立体感、笔触炙热的欧洲重彩油画。

对于一个长期浸淫于古朴典雅氛围中的古籍修复师来说,或许会因浓郁的西湖秋色少了一份中国传统文人骨子里清幽淡远、空寂超旷的含蓄,产生些许违和感,但你无法漠视四季风光在西湖蓝天碧水间显示与表达了两种审美体系的碰撞和对比。西湖在自然之色面前显现了它的包容性、多样性。小西湖,大襟怀,那么,大写的“人”若有违和感,真那么小格局吗?在业说业,由此引申,想到修复领域里中西方审美的问题。

中西方一直有属于各自的审美体系,表现在文物修复上,也各有相应的保护理念和具体的实施方法。其中虽有些共性的原则,比如,两者都遵循“整旧如旧”“最少干预”“可识别”诸原则,但和而不同,最终呈现的效果却各异。这并不奇怪,别说是中西方文化各有差异,就算是同属于中国传统文化范畴,同归之纸质文物的修复,中国的古籍修复与字画修复的要求,两者也是各不相同的。

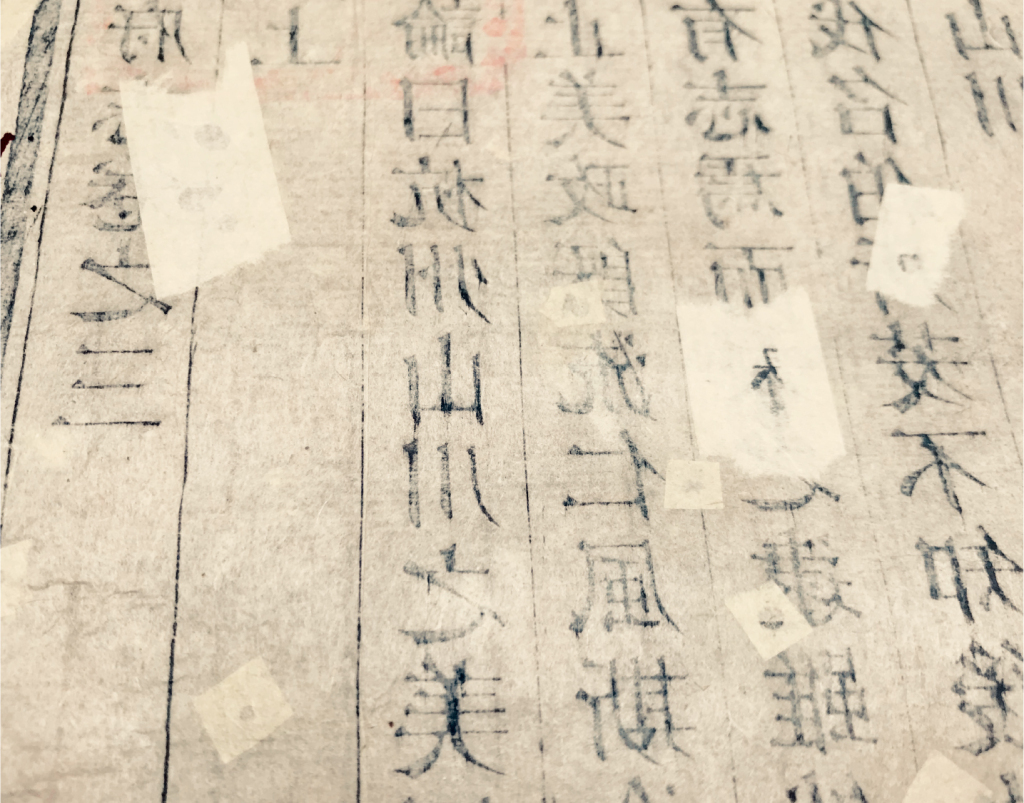

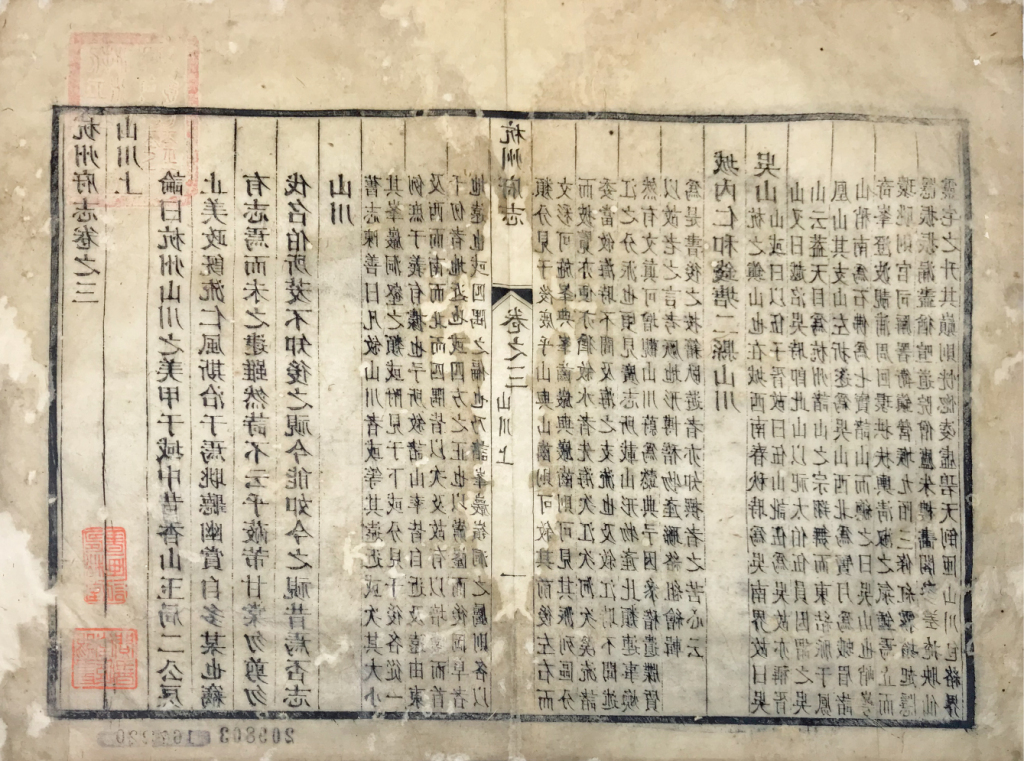

我曾经修复过康熙二十五年刻、康熙三十三年的李铎增刻本《杭州府志》。这一部二十册的方志,除了天头地脚风化、书脊部分波浪起伏式的鼠咬痕迹外,还有间隔几叶就出现的前人修复痕迹。这些痕迹,颇费了一点功夫。原因无他,只是这位前人在修复的补纸上用心良苦,将原文细细描摹了一番,字体仿照原书,精细典雅,栏线接续连贯,墨色统一,着实花了很多功夫。百思不得其解的是这修书的前辈,在划栏补字上如此考究,为何在修复材料和技艺的关键要素上又那么马虎呢?原书分明用的是黄色的竹纸,他却选择了白色的补纸,厚度足足比原纸高出了一倍;补纸或歪或横,少有顺着原书叶帘纹补的,看得出修时极是随意率性;大块破损的地方,稍稍扯出一点毛茬,聊表意思;对于小小虫洞就直接裁个小方块粘上完事,但对这小虫洞上的笔道,却是一丝不苟地添加描画,接笔意、续行气。他的修复关注点如此之特别,猜想,莫非这前辈并非我的同行,而是一个更注重文献资料完整性的文人所为?

书叶补丁(前人不当修复)

由于该书补纸过厚,又修复得粗糙,补纸的边缘支棱在书叶背后,完好部分的书也被顶出一圈痕迹,周边显出了劣化的迹象。按照保留历史修复痕迹的原则,不可把这些前人留下的修复劣迹一一祛除,只能对原修复部位略略加工,把补纸边缘多余部分扯去。在加工过程中,最难办的是那些个横七竖八的小方块补纸,用力小了,扯不出毛茬,用力过了,整个的补纸都掉下来了。夹着几毫米大小的纸片,还得顺着补纸上的笔道,再给贴回去。这种在前人修复的基础上的重新再加工,不仅严重影响了修复进度,还会弄糟修复者的心境,毕竟看到不合适的补纸,不妥当的技术,又不能把它全部祛除,落个眼前清净,百爪挠心,不由暗自吐槽:按周嘉胄《装潢志》中的说法“不遇良工,宁存故物”,此书还真的不如不修呢!记得布兰迪在《修复理论》中也提到过:“修复的本体目的不仅在于确保作品的当下实存,而且也要确保将它传承下去。而且,由于从来没人能肯定将来无需对作品再行其他干预,即便只是简单的保护处理,因此我们的干预必须有利于,而非妨碍任何可能的后续干预。”可惜,那位修复前人不能够读到布兰迪的这段话,给我们留下了诸多困扰,而幸运的我们,且读且实践,身体力行,以弥补前人的不足,但愿不会步其后尘而给后人留下吐槽的机会。

《杭州府志》修复后

作为一名古籍修复师,常常会被人问到这样的问题:“你们做修复,怎么修,只是把纸补上去吗?那缺的字怎么办呢?是不是也要补完后抄写上去呢?”其实,在传统的古籍修复工序中还确实有这么一道工序,叫作“划栏补纸”。肖振棠、丁瑜两位先生在《中国古籍装订修补技术》一书中明确提到这种方法:“缺字的地方,须要根据同样版本,仿照原书字体补全。缺栏的地方,也要照样划齐。”但随着这些年对修复原则“最小干预”“可辨识”以及对文献资料真实性的强调和理念的更新,这一道工序似乎在古籍修复的过程中消失了。我曾努力地向大家解释我们现在所遵循的修复原则,但却发现很徒劳,因为,在很多人眼里,古籍修复就应该如同字画修复一般“全色”“接笔”,使其“天衣无缝”。但外人何曾知道,传统书画复原到被誉为“妙手回春”的境界,却也正在经历着反思和探讨。

有时,会讲一个故事给人听。这个故事,在欧洲是个著名的悖论,叫作“忒修斯之船”。它出自罗马帝国时代的希腊作家、哲学家、历史学家普鲁塔克的记载:忒修斯是古希腊著名的英雄人物,身为雅典王子,他曾被送到克里特岛,在那里,他深入迷宫,杀死了牛头怪物,完成伟业。返回雅典后,他乘坐过的船一直被保存着。随着岁月流逝,船体原先的木板腐烂了,人们就用结实的新木板替换了腐烂的木板。久而久之,所有腐烂的旧木板全部被更换。于是,问题来了:最终全部被替换了木板的这艘船,是否还是原来的那艘忒修斯之船呢?或者,它已经成为一艘完全不同于“忒修斯之船”的新船了呢?这是个问题,但这个问题又进而被引申发挥,比如:如果已经不是原来的船,那么,在换掉多少块木板的那一刻,它才开始算作不再是原来的船了呢?似乎质变有个界限,是可以量化的。而在17世纪,英国哲学家托马斯·霍布斯又抛出了另一个问题:假如有人拿走了忒修斯之船被替换掉的原始木板,逐一组成第二艘忒修斯之船。那么,哪一艘才是“忒修斯之船”,这可真是一个循环无解的好问题。

当我第一次看到忒修斯之船的故事时,立刻犯职业病了,倘若让我修复忒修斯之船,必定会采取如此这般的修复方案:尽可能取用忒修斯之船建造时所用的那种木料作为修船材料备用;对腐烂的木板不可全部替换,只把腐烂最严重的部分剜去,再用备用木料拼接镶嵌;所有船板先涂防腐剂作预防性保护。这个方案应该是符合最少干预的原则,并使得所谓的忒修斯之船悖论不复存在。当然,忒修斯之船的故事,似乎更适用于字画修复。当我们修复字画中缺损的部位,不至于让它以支离破碎的面目影响观瞻,就通过高超的技法,根据画面信息补全底色,连接笔道,贯通画意,使修补的部分看起来与原作浑然一体,完整地把它呈现在观赏者眼前。这简单吗?不简单!我曾经与字画修复师谈起“接笔”的问题,他们告诉我,原则上只对有明确依据的残损部位进行连接笔意,如若无据可循,也仅是在破损缺失的部位进行全色,以确保画面的色调统一。但字画的唯一性,使得可参考物并不如刻本古籍那么全备,这些确凿依据,往往是根据周边的画意,或者是建立于修复师对于作品年代、历史背景、作者熟知度的功底之上才能寻觅到,这无疑需要很高的文化底蕴和艺术造诣。诚如陆宗润先生在《书画修复理论》中所说:“传世宋元作品中少有未经过补色接笔的作品,接笔既是中国书画审美的必然要求,也是传统修复技术中的重要组成部分,只不过发展至今,这一技艺对于修复师个人或修复团队提出了更高的要求。”但是,当我问及,在修复过程中,修复人员是否会带有个人色彩解读和思考时,他们往往会陷入沉思。是的,随着岁月的流逝,一代又一代修复师加诸古画上的修复、“全色”、“接笔”,使其看上去至善至美,那么,试问:当某一些全色、接笔成了新“船板”换了上去,或者说全部的新船板换上去后,这幅画是否还是属于原作者的画呢?抑或呈现在大家面前的,是原作者与一代代修复师们共同完成的作品呢?

布兰迪在《修复理论》一书中,对于文物残缺部分的修复如是说:“任何旨在用归纳或近似的方式而将形象和其残缺部分整合起来的干预,都是一种超出了将艺术作品视为限定着我们观察的那种考虑的干预。因为我们不是那位作为造物主的艺术家,我们无法逆转时光流逝,将自己合法地插入那位艺术家曾创造着如今遗失的那一部分的那一环节。我们对已经进入生活世界的艺术作品的唯一态度,就是根据艺术作品在我们意识里所实现的当下在场而考虑它,并将我们对艺术作品的举止限定为对艺术作品的尊重,这意味着保护并尊重已经传承给我们的那部分作品的完整性,使这部分的未来不再有危险。”所以,西方文物修复师对于文物残缺部分的处理,有明确的态度,要不维持现状,在物质层恢复完整后,保留图像的自然残缺状态;要不就是按布兰迪“重获艺术作品的潜在一体性”的理论处理,但要求此时的图像,其添加或重建必须是可辨识、是可以与原作相区别的,也应该是彼此兼容的。

西湖的四季景色兼收并蓄了春的柔美、夏的清新、秋的浓郁、冬的晶莹,从事古籍修复的人,也当如是,以博大的包容性接纳所有可以为我所用的理念与技艺,无论它们来自中华传统,还是来自异国他乡的文化。

附记:

写这篇文章时,我正好在上海复旦大学参加“纸质文物修复与保护社会化服务规范工作研讨会”,参会的不仅有古籍修复方面的老师,也有字画修复界的专家。会议休息期间,大家讨论起关于修复程度的问题。上海图书馆的张品芳老师沉思后,跟我聊道:“虽然古籍修复不赞成‘划栏补字’,但我认为,修复人员还是需要学会这项基本技能,我们可以不去这么做,但是,并不代表我们不会做。”我想,她的说法不仅非常精辟,而且有警世作用。记得我2008年去北京培训时,在工具箱里有一个笔船,就是专为划栏所备。但12年过去了,我并没有使用过一次。其实,我们应该认识到,修复原则是指导我们开展修复工作、选取修复方法的基础,是让我们有意识地在“可为”与“不可为”之间,在“能为”与“不能为”之间寻求平衡点,达到恰到好处的修复效果。可是,以科学的态度坚持少干预的原则,并不意味我们就可以抛弃传统技艺中追求极致的精华部分,放松自己对于修复技艺终极目标的追求。张品芳老师的话值得我们每一个古籍修复人员经常反思。

(本文摘自汪帆著《补书》,浙江古籍出版社,2025年8月。澎湃新闻经授权发布,现标题为编者所拟。)

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《古籍修复中的“忒修斯之船”悖论》

京ICP备2025104030号-15

京ICP备2025104030号-15

还没有评论,来说两句吧...